|

LES ÉNIGMES DE LA CHOUETTE D’OR

420 DU CIEL VIENT LA LUMIERE

I-687-90677-RI-687-A LA 687-ARQ-30667-E DE 10752-E-10752 10752-ERRE-10752 DA-60140-10752 LE 10752-ABLE, CENT 4330-O-30667-R-10752 AVA-60140-365 DE 10752-E CA-10752-10752-ER LE BEC E-365 Y LAI-10752-10752-ER 10752-E-10752 90677-L-30667-687-E-10752.

de là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith. En une 46.241.860ème fraction de jour sidéral, son trait s’abattra. Hâte-toi de trouver la flèche.

| Haut

de la page | Suite | Le titre nous incite à regarder vers le ciel. Les symboles du visuel sont ceux de 7 des 9 planètes du système solaire : Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la Terre, de haut en bas sur le visuel. Les nombres figurant dans le texte de l’enigme correspondent à la durée, exprimée en jours, des révolutions de ces planètes autour du Soleil, à savoir :

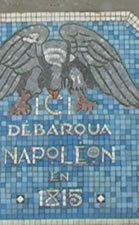

Comme pour les masses atomiques de la 600, ces valeurs sont arrondies (la révolution de la Terre, pour ne prendre que cet exemple, est de 365 jours ¼) ; elles ont aussi été discutées par les astronomes. Toutefois, Patrice (voir sa page ici) a trouvé exactement ces mêmes valeurs dans l’Encyclopédie Bordas, v° Astronomie, publiée en 1968 et rééditée en 1981 (je rappelle que les énigmes, écrites en 1978, furent retouchées en 1992). On substitue aux nombres l’initiale de la planète correspondante et on obtient : C’EST LA QUE L’AIGLE IMPRIMA LA MARQUE DE SES SERRES DANS LE SABLE, CENT JOURS AVANT DE SE CASSER LE BEC ET Y LAISSER SES PLUMES. | Haut

de la page | Suite | Deux constatations immédiates :

Apollon étant à Golfe Juan (soit au niveau de la mer), il compte 1969,697 mesures vers le zénith, soit une altitude de 1969,697 × 0,33 = 650,00001 m. La précision du résultat nous conforte une fois encore dans le fait que la mesure de 33 cm trouvée en 780, et confirmée une première fois en 500, est la bonne. Pourquoi Apollon compte-t-il ces mesures vers le ciel avant de tirer sa flèche ? Nous l’apprendrons tout à l’heure. Partant du principe qu’Apollon est le dieu (entre autres) de la lumière, et que sa flèche voyage donc à la vitesse de celle-ci, nous devons déterminer quelle distance elle va parcourir en un 46.241.860ème de jour sidéral. Ce dernier étant égal à 23 h 56 min et 5 sec, une simple règle de trois nous apprend que la flèche va parcourir 559 km dans le délai imparti. Nous utilisons alors le compas du visuel, qui nous incite à tracer, à partir du « N » de Napoléon (c’est-à-dire, ici, de Golfe Juan), un cercle de 55,9 cm de rayon sur la Michelin 989. Même avec tout le matériel voulu :o), un tel tracé est extrêmement difficile à réaliser avec un compas en raison de sa taille, et de fait point n’est besoin de procéder ainsi. Il suffit de se rappeler qu’une des I.S. « Tour de France » nous dit que l’étape du 15 juillet 1993 a croisé la flèche d’Apollon. Compte tenu du parcours presque nord-sud réalisé ce jour-là par le Tour (voir ma page spéciale), l’arc de cercle à explorer à 559 km de Golfe Juan est très réduit, et c’est sans grande difficulté qu’on identifie Dabo comme le point de chute de la flèche. Si Apollon compte ses 1969,697 mesures vers le zénith avant de décocher sa flèche, c’est tout simplement afin qu’elle atteigne la cible assignée : selon « un principe de balistique connu des archers comme des artilleurs » (Max dixit), il est utile de connaître l’altitude de la cible lorsque le projectile doit décrire une trajectoire parabolique. S’il s’avérait que le rocher de Dabo culmine bien à 650 mètres, tout serait confirmé. Les sources n’étant pas d’accord à ce sujet, j’ai d’abord tenté d’aller vérifier moi-même sur le terrain, comme vous le verrez sur ma page Dabo. | Haut

de la page | Suite | Ayant été malchanceux ce jour-là (petite vengeance d’Apollon?), je ne me suis pas découragé pour autant et c’est finalement grâce à l’IGN que j’ai pu établir en toute certitude que la plate-forme du rocher de Dabo est bien à une altitude de 650 mètres. Tout les détails et documents figurent sur la page Dabo. Voilà donc la 420 entièrement résolue (pour ce qui est de son décryptage primaire au moins). Il ne reste aucun élément non utilisé, à part peut-être l’étrange clarté du visuel dont Max a dit que ce n’était pas une éclipse—pourtant, ça y ressemblait fort et ça m’aurait bien arrangé... Reste ce « D’ » manquant, qui aurait dû être là, qu’il aurait été facile d’y mettre, et qui pourtant n’y est point...

| Haut de la page | |